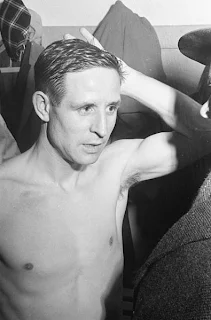

El francés Raymond Kopa fue uno de los grandes cracks de los años 50. En la adolescencia, perdió un dedo trabajando en una mina. El accidente lo acercó defininitivamente al fútbol. Fue figura del Stade de Reims y del Real Madrid. En 1958, ganó el Balón de Oro.

Nicolás Sarkozy aún no había cumplido un año como presidente de

Francia. Tenía, todavía, la sonrisa con la que había seducido a muchos

votantes y a Carla Bruni. La misma sonrisa que ofrecía en cada evento

que -por esos días- le permitían sostener su popularidad.

En aquella mañana de 2008, en el Palacio del Eliseo, la residencia del Jefe de Estado, un homenaje estaba sucediendo: Raymond Kopa -crack de los años 50, crack sin tiempo- miraba con ojos ajenos esa celebración en la que el centro de la escena le pertenecía. El país para el que había ofrecido goles, talento, destrezas, gambetas de las mejores y magias sin olvido lo estaba condecorando: para él era el brillo de esa medalla de Oficial de la Legión de Honor.

El hijo de inmigrantes polacos (Kopa es la abreviatura de su apellido de la cuna, Kopaszewski) , aquel obrero de las minas de carbón en los días de la adolescencia, escuchó elogios, reverencias y anécdotas de su recorrido de leyenda. Casi tanto como cuando en 1958 se recibió de estrella universal por su notable participación en el Mundial de Suecia y por ese Balón de Oro que tanto merecía y que ganó. En el tributo estaba el entonces presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Jean-Pierre Escalettes. Aplaudió hasta que se le rompieron las manos. Se acordaba, como muchos de su edad, de aquella juventud en la que casi todos se querían parecer a ese futbolista de tamaño pequeño y juego enorme.

En cada club en el que estuvo brindó lo mismo a cambio de lo mismo: deleite por ovaciones. Fue el Messi de los años 50, incluso a la sombra de su querido compañero Alfredo Di Stéfano. Estuvo durante cuatro años en el podio de los mejores jugadores de Europa, entre 1956 y 1959. Una vez fue oro, una plata y dos bronce. En esos años ya jugaba en el mejor Real Madrid posible, tiempos de galácticos con salarios terrenales. Ganó dos Ligas de España y tres Copas de Campeones (sí, la Champions League de ahora).

Pero antes y después de su pionera excursión a España siguió siendo figura de una institución que lo ubica en el pedestal de su vida mítica, el Stade de Reims. Durante sus dos ciclos (el primero, tras su paso inicial por el Angers; el segundo, ya en los años 60) ganó cuatro campeonatos de Francia. Y algo más: el reconocimiento para siempre. La Casa Blanca de Madrid lo coloca oficialmente entre las leyendas de su historia de éxitos. Y lo define, también: "Su regate en corto y su inteligencia futbolística fueron sus mejores virtudes. Si a todo esto se suma su capacidad para poder jugar en distintas posiciones, siempre ofensivas, a nadie extraña que Kopa otorgara al Madrid una capacidad goleadora impresionante".

A su aporte al seleccionado de Francia lo retrata un apodo: tras un partido frente a España, el periodista inglés Desmond Hackett, a consecuencia del tamaño mínimo y la influencia máxima de Kopa, lo bautizó como "El Napoleón del fútbol". Y así se llamó desde entonces. En el Mundial de 1958 realizó la mejor campaña del seleccionado galo hasta la obtención de la Copa del Mundo que se disputó cuarenta años después, de local, ya con Zinedine Zidane como la cara más visible. Fueron diez años vestido de azul (desde 1952 hasta 1962) en los que brindó 18 tantos en 45 encuentros. En 2011, la UEFA le entregó el mayor galardón honorífico -el Premio del Presidente- a Kopa. Just Fontaine, su mejor socio en el equipo nacional, agregó algunas palabras a la ocasión: "Quiero felicitar a Michel Platini por tener la iniciativa de honrar a uno de nuestros más gloriosos jugadores, porque Kopa es inngablemente uno de ellos". No era una referencia cualquiera; sino la de quien -quizá- mejor lo conocía.

Cuando el cielo del fútbol lo abrazó a Kopa, ya nadie se acordaba de que había perdido un dedo trabajando en la zona minera de Pas-de-Calais y que ese accidente lo terminó acercando definitivamente al deporte. Pero en ese evento reciente del homenaje de la UEFA, él sí recordó aquellos días: "Siempre jugaba en categorías superiores a mi edad. Cuando era Sub 17, ya estaba jugando en tercera división con el Noeux-les-Mines. El ingeniero jefe del área tres en la que yo trabajaba también era el presidente del equipo, pero no hizo nada para ayudarme en mi carrera de futbolista". Raymond se construyó a sí mismo.

En ocasión de la entrega del último Balón de Oro, en este enero, Kopa fue entrevistado a modo de presentación de la Gala de la FIFA. Le preguntaron por un detalle que no pasa inadvertido: la comparación con Messi. "Hay semejanzas. Medimos exactamente lo mismo y mis puntos fuertes eran el regate, la rapidez en la ejecución y la precisión. ¡Es un honor que me comparen con él!", expresó. Y también se refirió a la constelación de estrellas del Barcelona: "Dicen que el Barcelona de hoy es un poco como el Reims de ayer. Pero le puedo decir que mi Real Madrid era al menos tan bueno como este Barça. Yo sólo perdí un partido en tres años con el Madrid. Es verdad que no pudimos elegir otro encuentro peor para perder, porque fue contra el Atlético de Madrid, por 1-0. Pero, bromas aparte, éramos imbatibles en aquellos años". Quienes mucho conocen y mucho vieron sostienen que era -por las particularidades de su juego- el más parecido al inmejorable crack rosarino.

En aquella mañana de 2008, en el Palacio del Eliseo, la residencia del Jefe de Estado, un homenaje estaba sucediendo: Raymond Kopa -crack de los años 50, crack sin tiempo- miraba con ojos ajenos esa celebración en la que el centro de la escena le pertenecía. El país para el que había ofrecido goles, talento, destrezas, gambetas de las mejores y magias sin olvido lo estaba condecorando: para él era el brillo de esa medalla de Oficial de la Legión de Honor.

El hijo de inmigrantes polacos (Kopa es la abreviatura de su apellido de la cuna, Kopaszewski) , aquel obrero de las minas de carbón en los días de la adolescencia, escuchó elogios, reverencias y anécdotas de su recorrido de leyenda. Casi tanto como cuando en 1958 se recibió de estrella universal por su notable participación en el Mundial de Suecia y por ese Balón de Oro que tanto merecía y que ganó. En el tributo estaba el entonces presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Jean-Pierre Escalettes. Aplaudió hasta que se le rompieron las manos. Se acordaba, como muchos de su edad, de aquella juventud en la que casi todos se querían parecer a ese futbolista de tamaño pequeño y juego enorme.

En cada club en el que estuvo brindó lo mismo a cambio de lo mismo: deleite por ovaciones. Fue el Messi de los años 50, incluso a la sombra de su querido compañero Alfredo Di Stéfano. Estuvo durante cuatro años en el podio de los mejores jugadores de Europa, entre 1956 y 1959. Una vez fue oro, una plata y dos bronce. En esos años ya jugaba en el mejor Real Madrid posible, tiempos de galácticos con salarios terrenales. Ganó dos Ligas de España y tres Copas de Campeones (sí, la Champions League de ahora).

Pero antes y después de su pionera excursión a España siguió siendo figura de una institución que lo ubica en el pedestal de su vida mítica, el Stade de Reims. Durante sus dos ciclos (el primero, tras su paso inicial por el Angers; el segundo, ya en los años 60) ganó cuatro campeonatos de Francia. Y algo más: el reconocimiento para siempre. La Casa Blanca de Madrid lo coloca oficialmente entre las leyendas de su historia de éxitos. Y lo define, también: "Su regate en corto y su inteligencia futbolística fueron sus mejores virtudes. Si a todo esto se suma su capacidad para poder jugar en distintas posiciones, siempre ofensivas, a nadie extraña que Kopa otorgara al Madrid una capacidad goleadora impresionante".

A su aporte al seleccionado de Francia lo retrata un apodo: tras un partido frente a España, el periodista inglés Desmond Hackett, a consecuencia del tamaño mínimo y la influencia máxima de Kopa, lo bautizó como "El Napoleón del fútbol". Y así se llamó desde entonces. En el Mundial de 1958 realizó la mejor campaña del seleccionado galo hasta la obtención de la Copa del Mundo que se disputó cuarenta años después, de local, ya con Zinedine Zidane como la cara más visible. Fueron diez años vestido de azul (desde 1952 hasta 1962) en los que brindó 18 tantos en 45 encuentros. En 2011, la UEFA le entregó el mayor galardón honorífico -el Premio del Presidente- a Kopa. Just Fontaine, su mejor socio en el equipo nacional, agregó algunas palabras a la ocasión: "Quiero felicitar a Michel Platini por tener la iniciativa de honrar a uno de nuestros más gloriosos jugadores, porque Kopa es inngablemente uno de ellos". No era una referencia cualquiera; sino la de quien -quizá- mejor lo conocía.

Cuando el cielo del fútbol lo abrazó a Kopa, ya nadie se acordaba de que había perdido un dedo trabajando en la zona minera de Pas-de-Calais y que ese accidente lo terminó acercando definitivamente al deporte. Pero en ese evento reciente del homenaje de la UEFA, él sí recordó aquellos días: "Siempre jugaba en categorías superiores a mi edad. Cuando era Sub 17, ya estaba jugando en tercera división con el Noeux-les-Mines. El ingeniero jefe del área tres en la que yo trabajaba también era el presidente del equipo, pero no hizo nada para ayudarme en mi carrera de futbolista". Raymond se construyó a sí mismo.

En ocasión de la entrega del último Balón de Oro, en este enero, Kopa fue entrevistado a modo de presentación de la Gala de la FIFA. Le preguntaron por un detalle que no pasa inadvertido: la comparación con Messi. "Hay semejanzas. Medimos exactamente lo mismo y mis puntos fuertes eran el regate, la rapidez en la ejecución y la precisión. ¡Es un honor que me comparen con él!", expresó. Y también se refirió a la constelación de estrellas del Barcelona: "Dicen que el Barcelona de hoy es un poco como el Reims de ayer. Pero le puedo decir que mi Real Madrid era al menos tan bueno como este Barça. Yo sólo perdí un partido en tres años con el Madrid. Es verdad que no pudimos elegir otro encuentro peor para perder, porque fue contra el Atlético de Madrid, por 1-0. Pero, bromas aparte, éramos imbatibles en aquellos años". Quienes mucho conocen y mucho vieron sostienen que era -por las particularidades de su juego- el más parecido al inmejorable crack rosarino.

Más allá del terreno de juego, tenía otras inquietudes. Las había heredado de los tiempos bravos de la adolescencia, de aquellos días de manos lastimadas y curtidas por el trabajo arduo. También de su padre y de su abuelo, dos laburantes de las minas del norte francés. Entendía como natural la defensa de los derechos de los trabajadores. E interpretaba a los futbolistas de ese tiempo como tales. En nombre de eso militó. Hasta finales de los años sesenta los jugadores pertencían a los clubes para siempre. El club amo y señor; el club dueño perpetuo. No le gustaba esa situación. No le parecía justa. Y junto a Fontaine -otra vez Fontaine- tomaron una decisión que fue un hito y modificó el modo de vincularse entre los futbolistas y las instituciones: fundó el sindicato de jugadores profesionales francés (en la actualidad conocido como la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales, UNFP) e impulsó el contrato temporal entre las primeras decisiones. Afuera del campo también dejó su huella.

Ganó medallas, los títulos más valiosos, condecoraciones, copas de todo tipo, distinciones especiales. En el año 2000, el diario francés L'Equipe lo señaló como uno de los tres mejores futbolistas franceses de todos los tiempos (el top 5 lo completaban Platini, Zidane, Thierry Henry y Fontaine). En 2004 la máxima entidad del fútbol lo ubicó en su ranking FIFA 100, que incluía a los 123 mejores jugadores vivos. Entre esos dos reconocimientos hubo una noticia que se difundió mucho menos. Kopa -pequeño inmenso- estaba vendiendo parte de sus vitrinas de gloria en nombre de otra búsqueda: colaborar en la lucha contra el cáncer. El dolor por la muerte de su hijo -en tiempos del Real Madrid- le había enseñado de un solo golpe que a veces los trofeos son apenas eso.

Si

te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más

abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del

blog: